目次

素材や機能別にいろいろなまな板の特徴を紹介するので、使い分けや買い替えなどで新しいまな板が欲しい人はぜひ参考にしてみてください。

おすすめのまな板は?まな板の選び方について

まな板を選ぶときにはキッチンに合うサイズかどうかも大事な要素ですが、どのような用途やシチュエーションで使うかによって、材質や素材、デザイン、機能、形や大きさなどを選ぶようにすると決めやすいでしょう。

まな板を選ぶときにはキッチンに合うサイズかどうかも大事な要素ですが、どのような用途やシチュエーションで使うかによって、材質や素材、デザイン、機能、形や大きさなどを選ぶようにすると決めやすいでしょう。まな板はただ食材を切るだけでなく、カッティングボードやデザイン性の高いものを選べば器としても使えます。また、通常は何枚かのまな板を使い分けることが多いので、普段の料理のスタイルや衛生面などを考えながら、違う素材のまな板を数枚組み合わせて揃えておくと安心です。

ちなみに、私はメインで使う木素材のまな板を1枚に、肉や魚を切るためのまな板シートを数枚と、小型のプラスチックまな板1枚を使っています。

収納できるスペースや使い勝手に合わせて自分なりに揃える枚数をカスタマイズしてみましょう!

【材質・素材で選ぶ】木製?プラスチック?それともゴム?

木製

木の素材でできたまな板は「使っていると料理が上手くなったような気がする」と、イメージで使いはじめる人も多いようです。実際、弾力性が高いため包丁の刃にも優しく、木が本来持つ抗菌作用にも期待ができます。

木の素材でできたまな板は「使っていると料理が上手くなったような気がする」と、イメージで使いはじめる人も多いようです。実際、弾力性が高いため包丁の刃にも優しく、木が本来持つ抗菌作用にも期待ができます。合板よりも一枚板で作られたものを選んだ方が良いなど、木製まな板を選ぶ際に気をつける点もありますが、まずは気に入った素材を選ぶのが一番です。木の種類によって特徴が異なるので、自分に合った素材を見つけましょう。

檜(ひのき)

檜の一番の特徴はその香り!木材らしい香りがとっても爽やかです。また、健康な檜であればその証拠として、まな板の表面にヤニが出てくることがあります。決してまな板が傷んでしまったというわけではないので安心してください。ヤニには雑菌の繁殖を抑えてくれる働きがあり、ヤニが出ることで水切れが良く乾燥に強いまな板になっていきます。ヤニが多いように感じるときは、熱湯で洗い流せばOK。まな板素材の中でも人気がありますが、食材へのにおい移りが気になる方は控えた方がいいかもしれません。

・重量(約):600g

・その他:食器洗い乾燥機対応、まな板スタンド付き

箱を開けた瞬間に檜の香りに包まれました。夕飯前に届いたので早速夜に使用しました。使って良い香り洗って良い香り立たせて良い香り。お気に入りです。(食材に香りが移るわけではありません。)一人者ですので30センチ丁度良いです。

出典: Amazon

ヒバ

ヒバには「ヒノキチオール」という成分が多く含まれています。名前だけ聞くと檜に関連する成分かと思いがちですが、国産の檜にはほとんど含まれていないそうです。ヒノキチオールが多く含まれているため、水分を含むと強い香りを放ち抗菌力を発揮します。防カビ能力については、木の素材の中では抜群。耐水性と消臭能力にも優れているので、包丁傷で雑菌が繁殖しやすい木製のまな板でも、お手入れが比較的楽で衛生的に使える素材と言えますね。

・重量(約):449 g

・その他:米国産ヒバと国産のヒバの両方を使用

サイズも軽さも気に入って使っています。ヒバの香りが心地よいです。制菌作用の強いヒバのまな板ばかりを、ずっと使い続けてきましたが、今回は買え替えです。

出典: Amazon

いちょう・銀杏

いちょうは適度な油分があるため、余分な水分を弾いてくれます。また、弾力もあって切ったときに刃のあたり方が柔らかく包丁が長持ちすると、プラスチック製が出てくる前、木製まな板が主流だった頃は、一般家庭でとても身近な素材でした。ただし、檜やヒバのように抗菌作用がないため、カビが生えやすいという性質があります。しっかり洗ってしっかり乾かすことで、カビを防ぎながら上手にお手入れをすれば長く愛用できる木素材です。

・重量(約):979g(発送重量)

・その他:削り直しサービス付

凄くいい香りがします。歯当たり良く軽くて使いやすい。もう一つ欲しいくらい。

桐(きり)

桐の特徴はその軽さ。ほかの木素材よりも断然軽く、そのため洗った後、乾くのも早いです。抗菌作用もあって弾力性も十分なので、包丁の刃こぼれにも強い素材です。ただ、まな板としては少し柔らかすぎると感じるところもあり、傷はつきやすいでしょう。軽さの反面、食材を切るときにまな板が動きやすいため、使用の際はまな板の下に滑り止めとして濡れ布巾を敷くなどの工夫が必要です。軽くて乾きやすい点が気に入って桐を選ぶ人が多いようなので、重いまな板は取り扱いにくいと感じる人には向いている素材といえるでしょう。

・重量(約):530g

軽くて水捌けもよく、重宝しています。週に一度は天日干しするのをお勧めします。価格もお手頃なので気になっている方は是非おためしください。いい音がしますよ。

ふるさと納税返礼品

<ふるさと納税とは?>年末が近づくにつれてCMでもよく見かけるようになったふるさと納税。ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度のことで、手続きをすれば税金の控除が受けられる以外にも返礼品としてその地域の名産品などを送ってもらえます。

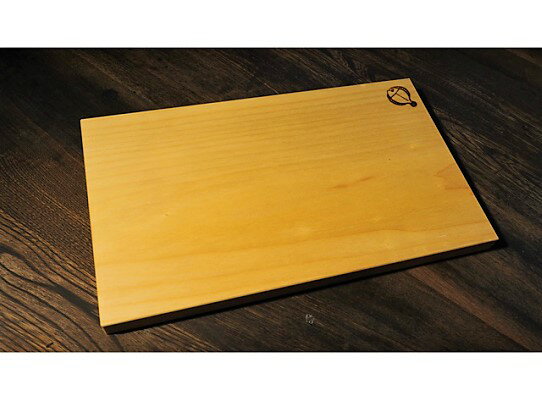

大分のいちょうのまな板

「まな板」はふるさと納税の返礼品としても人気があります。大分県国東市にふるさと納税すると、市内で工房を営む「くにさき六郷舎」から大分県産のいちょうで作ったまな板が届きます。

一般的には抗菌作用の低いいちょうのまな板も、工房で耐水加工を施して作り上げるので、水に強くて汚れにくく衛生的。カビに悩まずに済みますね。適度な弾力に加工されているので、刃もまな板も傷つきにくいのだとか!

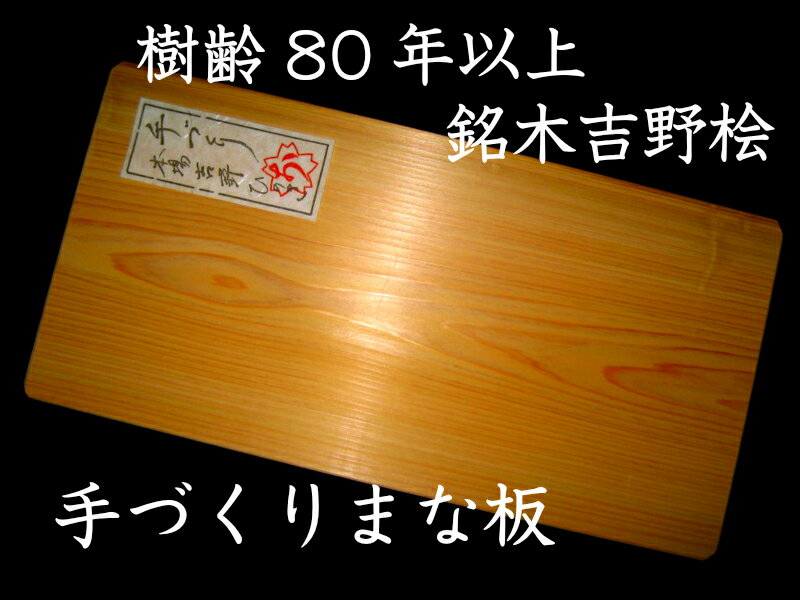

吉野檜

吉野檜は奈良県の吉野地方で育つ檜です。伐採されてモノへと生まれ変わるまで人工林で大切に育てられます。節が少なく、 芯を中心に木目が縦に真っすぐに通った美しい木材として、その品質の高さも有名。いろいろな種類の檜がある中でも色つやが良く光沢もあるため、色合いもトップクラスと言われます。

樹齢80年以上の吉野産檜を一枚板のまな板は、まな板として使う以外にも食材をのせて器のように使っても華があります。

プラスチック製

プラスチック製のまな板は安さと漂白や消毒のしやすさが特徴。手軽で衛生的なのがプラスチック製の良いところと言えるでしょう。木素材と違ってデザインも豊富なのでキッチンが華やかになるおしゃれなものも選べます。ただ、素材としては硬いため包丁の刃こぼれは心配です。色の濃い食材を調理すると色移りする点や高温にも弱いなど、取り扱いには注意も必要です。

プラスチック製のまな板は安さと漂白や消毒のしやすさが特徴。手軽で衛生的なのがプラスチック製の良いところと言えるでしょう。木素材と違ってデザインも豊富なのでキッチンが華やかになるおしゃれなものも選べます。ただ、素材としては硬いため包丁の刃こぼれは心配です。色の濃い食材を調理すると色移りする点や高温にも弱いなど、取り扱いには注意も必要です。